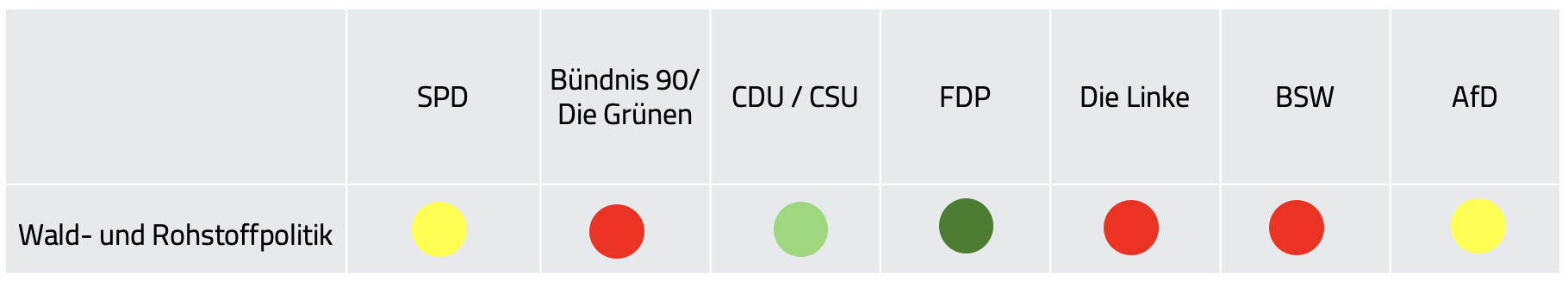

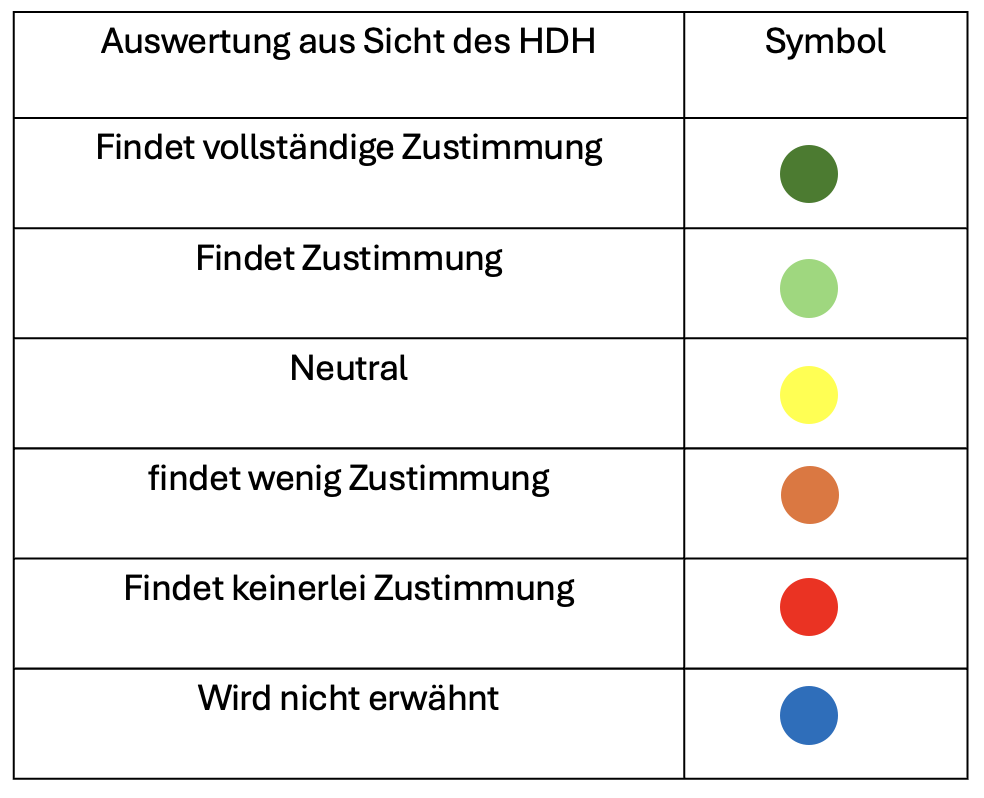

Holzindustrie kritisiert Förderrichtlinie „Klimaangepasstes Waldmanagement Plus“

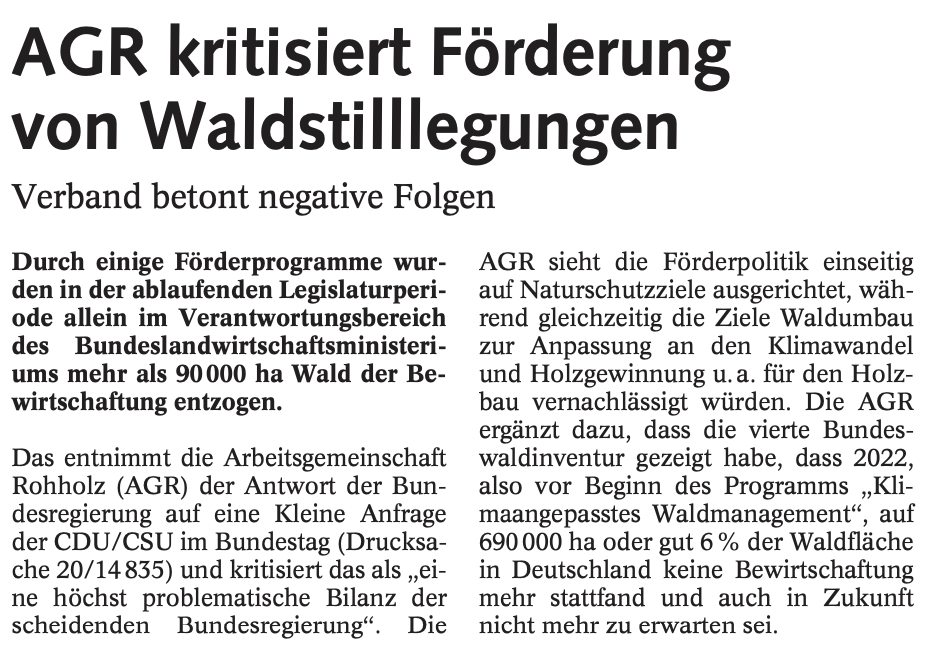

Die neue Förderrichtlinie „Klimaangepasstes Waldmanagement Plus“ (KWM+) trägt weder zur Klimaanpassung noch zu nachhaltigem Waldmanagement bei. Stattdessen drohen Mitnahmeeffekte auf Kosten der Steuerzahler, während die Holzindustrie zunehmend unter Rohstoffknappheit leidet. Die AG Rohholz (AGR) im Hauptverband der Deutschen Holzindustrie fordert die neue Bundesregierung auf, das Programm schnellstmöglich abzuwickeln.

Die Liste der geförderten waldbaulichen Ziele liest sich wie eine Reihe altbekannter umweltideologischer Plattitüden: Noch mehr Totholz, noch mehr Standortheimische Baumarten, noch größere Rückegassenabstände und dauerhafte Flächenstilllegungen in „alten“ Laubwäldern von im Schnitt nur 120 Jahren. Dafür gewährt der Staat großzügige Förderprämien aus Steuergeldern von bis zu 250 Euro pro Hektar und Jahr, ein mit herkömmlicher Bewirtschaftung kaum zu erreichender Wert. „Bei diesem Programm kann von Klimaanpassung und von Waldmanagement nicht die Rede sein, hier soll den Waldbesitzern mit der Mohrrübe steuerfinanzierter Geschenke vor der Nase die nachhaltige Nutzung von Holz als klimafreundliches Produkt ausgetrieben werden“, kommentiert Dr. Carsten Merforth, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Rohholz. Das BMUV konnte auf Nachfrage zudem nicht hinreichend darlegen, wie die Einhaltung der Kriterien, zum Beispiel der Totholzanteil oder die Naturverjüngung überprüft werden kann. Daher regt sich der Verdacht, dass es dem alten Bundesumweltministerium zudem darum ging, bestimmte kommunale Forstbetriebe, die die Vorgaben ohnehin schon erfüllen, mit Fördergeld zu versorgen; es sind reine Mitnahmeffekte auf Kosten des Steuerzahlers zu erwarten. „Am Ende wird der Gesellschaft so mit öffentlichen Mitteln der klimafreundliche Rohstoff Holz entzogen“, so Dr. Merforth weiter. Denn gerade für die Laubholz verarbeitende Industrie kulminieren Schutz- und Fördermaßnahmen zur Extensivierung der Laubwaldbewirtschaftung von der regionalen bis nun zur Bundesebene zu existenziellen Schwierigkeiten in der Rohstoffversorgung. Es gilt, dass das Anpflanzen von Laubbäumen im Übermaß gefördert, ihre Ernte vielerorts aber empfindlich eingeschränkt wird.

Die Förderrichtlinie KWM+ wurde in halbfertigem Zustand und ohne forstwirtschaftlichen oder fördertechnischen Sachverstand vor dem Regierungswechsel aus der Taufe gehoben. Die kommende Bundesregierung hat nun die Chance, diese ideologisch getriebenen zu Lasten der Wirtschaft und Gesellschaft gehenden Maßnahmen noch vor dem Erstellen erster Förderbescheide abzuwickeln und eine tragfähige Alternative zu entwickeln. „Der Investitionsbedarf in unseren Wäldern ist sehr hoch, umso wichtiger ist es, das Geld, das jetzt über die Aufstockung des Klima- und Transformationsfonds möglicherweise zur Verfügung steht, zielgerichtet zum Nutzen des Waldes und der Gesellschaft zu investieren“, so das abschließende Urteil von Dr. Merforth.